Chapitre II Enseigner la liberté

En principe, dans une société démocratique, il existe une forte analogie entre former un artiste et

former un citoyen. Dans les deux cas, il s’agit d’éduquer, non d’instruire ; d’assurer le développement des facultés de l’élève, non de couler son esprit dans un moule socialement utile. La tâche

de l’enseignement est de former une liberté, de favoriser l’individuation et la créativité personnelle, sans quoi il n’y a ni citoyen, ni artiste. Car la liberté est la part qu’une personne prend

à la direction de sa vie, et une individualité est cette personne qui sait quelle part elle veut prendre et quelle part elle prend en effet. Or, la liberté peut-elle s’enseigner ? La finalité de

toute institution éducative n’est-elle pas au contraire d’amener les dispositions singulières des individus à servir la cause de la collectivité ?

Le fait que l’on conçoive volontiers les institutions éducatives comme un organe à inculquer aux jeunes les normes et les habitudes auxquelles une société doit sa stabilité et

sa longévité, explique la difficulté d’inventer une école convenant à une société démocratique ; car cette école devrait assurer en même temps la liberté individuelle et l’union sociale, la

réalisation de soi et le civisme. Cette difficulté est si importante qu’elle est le pivot autour duquel évoluent des alternatives récurrentes : intégrer ou assimiler ? républicaniser ou

démocratiser ? instruire ou éduquer ? égaliser ou individuer ? De même, le paradoxe d’un enseignement artistique est bien connu. De nombreux artistes ont affirmé que “ l’art ne s’enseigne pas ” .

Seules les techniques, donc ce qui est réputé impersonnel, s’enseignent. L’artiste est une personne unique dont les talents sont exceptionnels, un être capable de création, doué d’une vision

singulière. L’école socialise, tandis que l’art vient de la marge. Pour de nombreux auteurs, tout au plus l’enseignement de l’art peut-il procurer des opportunités à ceux qui sont capables de les

saisir. Mais le talent, les aptitudes, l’énergie individuelle, n’en dépendent pas.

Je vais tâcher de montrer que le paradoxe d’une éducation individuante n’est qu’apparent, et que les

raisons pour lesquelles on perçoit l’idée de former un artiste comme paradoxale sont des raisons dont l’adhésion à l’idéal démocratique devrait débarrasser. Enseigner l’art est non seulement

possible, c’est aussi la manière la plus valable d’enseigner. Je défendrai l’idée que, malgré de nombreux défauts dont il serait inutile de parler ici, il existe dans l’enseignement artistique

actuel quelque chose d’exemplaire, qui peut s’avérer utile pour constituer l’école d’une société plus démocratique que la nôtre.

Tout d’abord à l’école primaire, l’enseignement des “ arts plastiques ” à l’école est assez récent, puisqu’il date des années 1970. Il remplace progressivement les “ cours de

dessin ” (1952) qui eux mêmes avaient remplacé les cours d’“ explication des chefs-d’œuvre de l’art ” introduits en 1925 dans l’enseignement secondaire. Les premières unités d’enseignement et de

recherche en arts plastiques sont créées en 1969 à Paris-Vincennes et à Paris-Sorbonne. Entre 72 et 75 sont créés les concours de recrutement de professeurs en arts plastiques, et à partir de

1977 apparaissent les nouveaux programmes pour le collège qui rompent avec l’enseignement artistique directif qui prévalait jusque-là. Les cours de dessin enseignaient la “ discipline ” et la

justesse, l’observation de modèles souvent naturels dont la reproduction devait être la plus fidèle possible (C. Roux, p. 73). Grâce à une plus grande ouverture à l’art moderne et aux nouvelles

pédagogies centrées sur le développement de la créativité de l’enfant (Célestin Freinet, Arno Stern, J.P. Guilford, Jean Piaget et Henri Wallon), l’enseignement artistique devient la pièce

maîtresse de l’enseignement qu’on appelle alors “ libéral ”. Pour l’inspecteur général J.M. Colignon, l’essentiel “ est de susciter la créativité, de développer l’imagination, le sens de

l’extrapolation et de mettre à la disposition des enfants un moyen supplémentaire d’expression (…) Préférer le bien pensé et le bien senti au bien fait si le bien fait doit être sans originalité

et simplement conforme à un modèle donné ” (C. Roux, p. 80). Les qualités que la pratique de l’art permet de développer sont désormais considérées comme une passerelle entre la sensibilité et

l’intelligence ; l’élève construit son savoir en même temps qu’il se construit lui-même. L’art est participation à l’expérience, à son déroulement comme à sa signification. Il permet aussi une

ouverture sur l’environnement visuel, sur la diversité des médiums artistiques et sur la culture artistique.

S’il peut éveiller des vocations, cet enseignement n’est certes pas destiné à ne former que des artistes. C’est une attitude qu’il cherche à encourager. M.F. Chavanne en 1994

dégage trois finalités de l’enseignement secondaire en arts plastiques : le développement de la personne à travers des expériences créatives et créatrices, une familiarisation avec les

productions artistiques présentes par le développement d’une culture visuelle critique et interprétative, et enfin une initiation à la lecture des images et plus généralement, à la communication

visuelle. (cité par C. Roux p. 20) C’est donc assez récemment qu’on a pensé qu’un enseignement artistique pourrait contribuer à la formation des jeunes et compléter utilement l’enseignement

général. Cet enseignement signale l’aboutissement d’une véritable révolution qui, dans les autres disciplines classiques, a tout à fait avorté. L’enseignement artistique est entré en démocratie ;

les autres enseignements sont restés en république.

Il est toutefois impossible de ne pas constater un hiatus considérable entre la hauteur de vue qui caractérise la théorie de l’enseignement artistique, et le caractère plus

qu’imparfait de sa mise en œuvre concrète dans le secondaire, surtout au collège. Cependant, le fait que cette imperfection ne vienne pas d’une déficience de la théorie, mais de tout le reste,

dont la logique est complètement différente, est instructif . La courte histoire qui vient d’être présentée permet d’emblée de constater que l’enseignement artistique à l’école est voué à combler

une lacune d’individuation. Il est destiné à apporter une forme d’expérience jugée fondamentale à la fois pour le développement de chacun et pour la compréhension du social, qu’aucune autre

discipline n’assure. En privilégiant la participation des élèves à la conduite de leurs expériences plastiques et à la constitution de leur savoir, en favorisant le développement de leur

personnalité par une orchestration de rencontres entre des œuvres et leur sensibilité, il est la discipline par laquelle la démocratie a tenté d’entrer à l’école. Qu’elle y soit parvenue ou pas

est une autre histoire.

1. Éléments pour une genèse de la citoyenneté républicaine

Cette dernière remarque suppose que l’école française n’est généralement pas “ démocratique ”. Elle est en effet “ républicaine ”, ce qui dans la tradition française signifie

un mélange de patriotisme, de nationalisme et d’universalisme : la “ République ” est la nation qui se donne pour mission historique d’accomplir l’universel . Or la conception républicaine de la

citoyenneté n’est pas identique à la conception démocratique. La première est consensuelle, tandis que la seconde est participative. Ces deux conceptions reposent sur deux idées de l’homme très

différentes : en gros, l’homme républicain est doté de la faculté de reconnaître son intérêt supérieur et le bien de la cité, d’y prêter allégeance, de lui vouer sa loyauté. Il s’en suit

l’individualisme. Quant à l’homme démocratique, il ne consent, ni d’adhère ou n’obéit, il prend part à la définition du bien commun. Il s’en suit l’idée d’individuation, historique, contextuelle,

et toujours contingente.

L’enseignement de la liberté n’est paradoxal qu’en regard de la première configuration. Il est en revanche tout à fait naturel et nécessaire en regard de la seconde. La raison

pour laquelle on pense que l’artiste et le citoyen ne font pas bon ménage est donc plus claire : c’est que par “ citoyen ” on entend celui qui est doté d’un “ caractère national ” (Rousseau),

tandis que l’artiste est de manière emblématique un “ citoyen de l’univers ” (Voltaire). Rousseau ne voulait pas d’un professeur de dessin pour Émile. À la révolution française, les rares cours

d’enseignement artistiques qui existent sont destinés non à favoriser la création artistique, encore moins la créativité personnelle (qui diffère de la première), mais à favoriser l’union sociale

et la stabilité politique. En effet, en plaçant l’art sous le contrôle du législateur, on pense proposer à tous les jeunes les mêmes modèles héroïques et édifiants, tenir le peuple et les

artistes à l’écart du mauvais goût et des modes, exalter les valeurs familiales et le sentiment patriotique, illustrer le passé national dans ce qu’il a de fédérateur et de remarquable, et ainsi

de suite.

Maintenant que les grandes lignes sont esquissées, je vais expliquer rapidement, en puisant dans diverses doctrines des éléments qui aujourd’hui font système entre eux,

pourquoi l’école républicaine préfère un citoyen capable d’obéir aux injonctions de la raison, à un citoyen capable de développer sa personnalité et son originalité. En gros, la doctrine

républicaine pense l’individualité sous la catégorie de la “ différence ”, et cette dernière comme une inégalité. Rousseau est l’un des grands théoriciens de cette idée. L’équation “ républicaine

” est celle qui lie égalité et généralité (ou universel) : l’école pour tous prodigue un enseignement qui est le même pour tous. Ainsi tous ont les mêmes chances de réussite. Plus

fondamentalement, comme l’enseignement pour tous est en même temps un enseignement valable pour tous, alors aller à l’école, c’est apprendre à se situer au niveau des choses bonnes pour tous,

donc “ générales ”. Au contraire, ce qui est particulier divise. L’école est le lieu par excellence où les différences individuelles cessent d’avoir la moindre pertinence. Elles sont

refoulées.

La méfiance à l’égard de l’expression des différences individuelles à l’école, et dans l’espace public, repose principalement sur la conviction que les différences sont des

inégalités — ce qu’elles sont souvent en effet. L’école primaire de la Troisième République est conçue de sorte que la société et les inégalités qui la hiérarchisent restent à la porte. Les

différences de statut, de fortune, de classe ou de langue sont des “ particularismes ”. Elles divisent les gens, les rendent étrangers les uns aux autres, leur procurent tel avantage ou tel

handicap, provoquent des conflits sans nombre, une compétition sans fin. Ainsi en va-t-il des croyances religieuses, de la fortune, de la classe, de la race ou de la nation, et bien sûr des

langues, les langues régionales surtout, les “ patois ”. L’universel et le particulier s’opposent comme le font la nature et l’histoire.

L’idée d’égalité repose donc sur un humanisme abstrait (dont la “ science de l’homme ” est dérivée) : sous leurs différences, ou malgré elles, les hommes sont pareils ; ils ont

les mêmes facultés, les mêmes besoins, le même potentiel, les mêmes chances. Suivant les doctrines, ils parlent, raisonnent, forment des sociétés, calculent, progressent. Ces facultés communes

sont “ universelles ”. Grâce à elles, les hommes ont un intérêt commun, ou “ général ” : celui de vivre sous des lois qui assurent à chacun la possibilité de développer précisément ces facultés

communes sans lesquelles il ne serait pas un homme. Au nom de ces facultés, les hommes ont droit aux mêmes traitements, à des institutions qui leur accorde les mêmes chances. Ils ont aussi les

mêmes obligations. Le “ civisme ” est l’adhésion individuelle aux lois qui s’accordent avec la nature humaine, ainsi qu’au système qui les édicte. C’est “ le vouloir qui se fonde sur la raison ”

dont Kant a parlé. La république de l’époque moderne se caractérise donc par un continuum qui assure la coordination entre la nature humaine, des facultés communes, l’intérêt général,

l’universalité de la loi et la disposition morale à s’y soumettre, ou la vertu civique.

S’il en est ainsi, pourquoi une école ? Pourquoi ne pas laisser la nature se développer sans entrave ? Bien que, plus tard, cette possibilité ait été largement explorée par les

sciences de l’éducation, elle n’a pas été retenue par les philosophes de la république : pour ceux-ci, comme pour Rousseau dans l’Émile, comme pour le Comité d’instruction publique qui a siégé

sans interruption durant toute la période révolutionnaire, une bonne éducation est une régénération. L’homme s’est détourné de sa véritable nature ; il est semblable à la statue de Glaucus

tellement érodée par les intempéries qu’on n’en reconnaît plus les traits. Car la vie en société provoque la naissance de nouveaux besoins et de nouveaux désirs qui engendrent à la longue une “

seconde nature ”. Les différences entre les hommes sont le produit d’une différenciation historique et contingente qui, loin d’être naturelle, est sociale et culturelle. Au contraire, l’homme “

tel qu’il sort des mains de la nature ” est un être générique qui récapitule l’espèce humaine de la même façon que l’embryon sera réputé par Joseph Le Maistre récapituler l’évolution entière des

espèces.

Le célèbre tableau qu’a fait Rousseau des “ premiers stades ” de la civilisation dans son Discours sur l’Origine de l’inégalité (1755), est bien connu : nos ancêtres, d’abord

isolés dans les bois, en viennent à former des petits groupes, ils dansent et chantent, et ils se regardent. Ils comparent leurs talents, les exercent afin de plaire, et s’efforcent d’acquérir

les talents qui plaisent. L’admiration est le sentiment qui retient une conduite, comme on dit de la sélection naturelle qu’elle retient une mutation avantageuse. Il faudrait un traité de

psychologie sociale pour expliquer ce mécanisme qui va de la comparaison à l’imitation, en passant par l’authentification publique, que Rousseau appelle “ l’estime publique ”. C’est pourquoi

toute différence est une inégalité. Pour Rousseau, l’appréciation d’autrui, le fait de “ regarder ” l’autre, la valorisation et la comparaison produisent nécessairement des différences. La

production des différences étant sociale, ce qui distingue les individus est relatif à des activités de “ distinction ” (Bourdieu) selon du plus ou du moins, du mieux ou du moins bien. La qualité

de nos passions est aussi l’ordre de nos hiérarchies. Comparer, écrit Rousseau, est “ le premier pas vers l’inégalité ”. On comprend alors pourquoi, dans le langage humaniste, puis rousseauiste,

la nature originelle de l’homme subsiste sous sa seconde nature. Les biens et les fins que les hommes poursuivent, si variés qu’ils soient, ne sont que les mutations sociales, hiérarchisables et

plus ou moins louables, d’une même nature unitaire et fondamentale. Au siècle suivant, on étendra la gamme des variations d’une même nature humaine aux données physiologiques et morphologiques de

l’espèce. Il n’y a pas jusqu’à la différenciation même des sexes et des races qui ne sera tenue pour le produit de la civilisation (et non de la nature, contrairement à ce qu’on croit souvent)

.

S’il en est ainsi, pourquoi la comparaison n’entraîne-t-elle pas une prolifération de talents individuels qui ne seraient en définitive ni commensurables, ni hiérarchisables ?

La réponse réside dans la mise en évidence d’un second mécanisme social lié au premier : celui de l’uniformisation des fins. Les gens se comparent sous certains rapports, ou d’après certains

critères. Les critères de distinction ont une certaine stabilité. D’un point de vue ethnologique, ils représentent les archétypes d’une société. Les danseurs se comparent sous l’angle de la

grâce. Dans une société de danseurs, la grâce est la qualité la plus désirable, la valeur la plus haute, le summum bonum. Elle est donc la distinction à laquelle les autres distinctions comme la

rémunération, le statut social ou la gloire sont subordonnées. Si dans “ l’état de nature ” prévaut une “ égalité naturelle ”, ce n’est pas pour la raison que tous les hommes sont identiques,

c’est parce ce que les variations individuelles procurant un avantage ou, à l’inverse, un handicap, ne se cumulent pas, et sont également réparties, si bien que la “ nature ” une de l’homme

demeure intacte. Le cumul des avantages est un mécanisme qui explique la condamnation morale et politique des “ différences ”, puisqu’il engendre l’injustice.

Blaise Pascal, et Michael Walzer qui, dans son livre Spheres of Justice (New York, 1983) s’en réclame, ont montré que le mécanisme de subordination des biens ou des fins les

unes aux autres, de la plus accessoire à l’ultime, est la cause majeure de l’injustice. Un avantage en richesse peut être acceptable si l’avantagé est plus doué en commerce que les autres.

Mais si cet avantage lui en procure un autre par exemple en matière de citoyenneté ou d’éducation, alors la balance est déséquilibrée ; l’injustice prévaut. Seul un “ état social ” peut

transformer un avantage dans un domaine (par exemple la richesse) en un avantage dans d’autres domaines (par exemple le pouvoir politique). Le caractère “ artificiel ” des fins sociales répond au

caractère artificiel des talents que chacun développe afin de les atteindre.

Ainsi, le cumul des avantages, qui est la forme principale de l’injustice dans la distribution des biens utiles à l’individuation, provient d’une combinaison entre un mécanisme

de production de différences et un mécanisme d’uniformisation des critères de distinction. Car l’injustice résulte d’un système social qui produit tout à la fois une homogénéisation des fins que

poursuivent les individus, et une inégalité entre les individus dans la chance d’atteindre ces fins. Même si ce système est relativement durable, il est toujours susceptible d’être dérangé.

L’injustice rend la paix précaire.

La doctrine républicaine ne perturbe pas ce schéma anthropologique et social général ; en particulier, elle ne nie pas, encore moins aujourd’hui qu’hier, que l’unification des

fins et leur hiérarchie ne soient la condition fondamentale d’une union sociale durable, et de la paix. Elle ne remet pas du tout en cause l’idée que pour vivre en paix, il convient que tout le

monde veuille la même chose. Seulement, elle se demande quel est l’objet dont le vouloir général serait fédérateur, comment faire que la paix, de transitoire et fragile qu’elle est dans tout état

d’inégalité, devienne solide et perpétuelle. Les théories de la justice distributive, dont on assiste depuis une vingtaine d’années à la réémergence, sont destinées à répondre à cette question.

On aboutit au problème suivant : quelles sont les fins les plus authentiques, celles dont la poursuite et la promotion n’engendrent pas l’inégalité, mais permettent au contraire le développement

des facultés humaines les plus hautes, les plus universelles, les plus partagées, les plus génératrices d’union et de paix ? Les réponses à ces questions ont connu des variations importantes. Les

penseurs des Lumières ont beaucoup insisté sur la raison humaine, les utilitaristes, sur la rationalité, tandis que Rousseau a plutôt tablé sur des sentiments moraux : “ Je sens mon cœur et je

connais les hommes ”. Kant, grand admirateur de la révolution française, a combiné raison et moralité. Aujourd’hui, on plaiderait en outre en faveur de la faculté linguistique, celle de la “

communication ”.

On peut donc imaginer autant d’états sociaux idéaux qu’il existe de manière de définir les facultés humaines décisives, celles dont le développement est réputé le facteur

essentiel d’humanisation. Mais ici, il faut se cantonner dans le républicanisme qui donné à l’école le visage qu’on lui connaît : l’égalité républicaine est une égalité substantielle. Elle

concerne l’essence de l’homme subsidiaire sous la série des métamorphoses sociales qui l’a affectée. Privilèges ou misère, la singularité est un accident, qui plus est porteur des stigmates de

l’injustice en vigueur. Ainsi l’école (d’abord primaire, puis secondaire) se voit-elle dotée de deux fonctions capitales : (1) d’une part, elle promeut les qualités naturelles et communes des

hommes. La doctrine des enseignements “ généraux et fondamentaux ” qui est la substance de l’instruction gratuite, laïque et obligatoire, provient de cette exigence : lire, écrire, compter,

respecter la loi. La puissance physique, le courage, l’habileté technique, la musique, parfois déterminants ailleurs, ne le sont pas ici . L’universalisme égalitariste affecte tous les programmes

scolaires, jusque dans les colonies françaises où les “ indigènes ” se trouvent souvent confrontées à un universel dans lequel ils ont du mal à se reconnaître. Celui-ci ne touche pas seulement le

contenu des enseignements ; il affecte également la géographie de la salle de classe, la répartition d’unités d’enseignement identiques sur tout le territoire, la formation identique des maîtres,

la centralisation des programmes et de l’administration. Dans l’école on maintient l’idée, sinon qu’il faut que tous les élèves passent par le même chemin, du moins que la diversité des chemins

possibles n’est pas relative aux personnes mais à des portions d’esprit, des facultés abstraites et générales, comme le sont par exemple la faculté théorique, la faculté technique, la rationalité

scientifique, la sensibilité littéraire, etc.

(2) D’autre part, l’école est également chargée d’apprendre aux élèves à développer les facultés mêmes qui leur permettront de reconnaître la différence entre les fins ultimes et les fins

dérivées, entre leur bien véritable et un bonheur “ illusoire ”, entre l’authenticité et l’artifice, entre le citoyen et l’homme. Ces facultés sont la “ vertu civique ”. À travers l’instruction

civique, l’école développe l’amour de la loi. Or comme la loi ne se révèle ni ne s’impose par elle-même, il est naturel d’aimer aussi ses intermédiaires conjoncturels, comme le sont la langue

dans laquelle elle s’exprime, la constitution du pays qui la promeut, le caractère (ou le “ génie ”) du peuple qui la réalise, et ainsi de suite. Comme l’avait montré Ernest Renan, le

républicanisme est un patriotisme envers la nation. Aujourd’hui, ceux qui se réclament du “ communautarisme ” aux Etats-Unis ou du “ Républicanisme ” en France (deux termes en fait équivalents)

continuent d’insister sur la composante affective de l’union sociale : celle qui consiste à aimer (et le cas échéant, à défendre) le système qui m’assure les biens sans lesquels je ne serais pas

moi-même.

Le but de cette assez longue digression est donc atteint : puisque les différences sont des inégalités, alors seul un enseignement général, axé sur les fondamentaux, et le même

pour tous, peut réparer les injustices, apporter l’égalité, élever chaque élève à la pleine stature de citoyen. Ce citoyen républicain est consensuel et plébiscitaire, ne serait-ce qu’à l’égard

de sa propre nature bien comprise. Cette nature en lui qu’il a en commun avec tous les hommes, l’éducation la lui fait connaître, et il lui obéit. Ce citoyen est donc bien moins un être capable

de participer à l’invention des conditions de sa propre vie, qu’un un être capable d’adhérer à la loi (voire de se la donner) et de la suivre. La liberté du citoyen républicain consiste en le

respect de la loi civile qui tient en bride sa seconde nature, non en le pouvoir d’influer sur les conditions de son existence sociale, et de construire ainsi sa personnalité. Le coup de force de

l’état social républicain est de faire coïncider l’unicité des fins et l’unicité de la nature humaine réputée originaire.

Il serait tout autant hors de propos de rappeler tous les services qu’a pu rendre l’instruction publique ainsi conçue, que de décrire les situations de profonde inégalité

qu’elle a produites, et son élitisme constitutif. Il suffira de rappeler que si l’école est effectivement parvenue à intégrer certaines personnes défavorisées et incultes, notamment durant toute

la 3e République, son universalisme l’a rendue en même temps complice de la disqualification des groupes humains réputés sans âme (les sauvages), sans raison (les femmes), ou sans cœur (les

Juifs), sans que l’universalisme proclamé en pâtisse, jusqu’à il y a à peine cinquante ans. En outre, dans les conditions pluriculturelles de régionalismes persistants, d’immigration par vagues

successives et d’augmentation massive du nombre des scolarisés, le présupposé structural de l’école suivant lequel tous les élèves ont une chance égale de réussite et de développement personnel

s’avère tout à fait inepte. La capacité d’apprendre et de transmettre est sans doute identique chez tous, car la survie individuelle en dépend, mais la capacité d’utiliser les savoirs transmis

afin d’explorer l’expérience personnelle et d’en affiner le sens varie d’autant de manière que l’acquis avec lequel l’enfant entre à l’école. Parce qu’en réalité, les savoirs dits fondamentaux ne

sont pas universels, mais de part en part culturels (à commencer par la langue), la même éducation pour tous produit des différences considérables. Souvent elle accroît celles qui existent au

départ. Du fait de l’unité des fins sociales, celles-ci s’avèrent des inégalités. La situation que l’on connaît aujourd’hui, où l’école pour tous est de plus en plus “ abandonnée ” aux élèves les

moins armés pour s’y intégrer, tandis que se multiplient les filières d’élites dont la connaissance demande une réelle compétence et un effort considérable, signale l’importance d’un enseignement

qui serait prodigué en fonction des possibilités concrètes qu’ont les élèves de se l’approprier.

Cette dernière remarque est destinée à insister sur le bien fondé d’une vision de l’éducation non plus républicaine, mais démocratique. Car la première, tout attachée qu’elle

est à des critères et normes qui ne dépendent pas de l’expérience, ne peut parvenir à s’amender véritablement elle-même. Sauf depuis une vingtaine d’années, elle n’a d’ailleurs jamais prétendu

être démocratique. Tout au contraire, l’école républicaine est résolument élitiste. En soumettant les élèves à un même traitement, en parsemant le chemin des écoliers d’embûches, en unifiant ses

fins de sorte qu’il n’existe qu’une seule bonne voie, elle a toujours cherché à dégager les plus compétents, donc ceux qui parvenaient le mieux à s’adapter aux exigences du système, et à

triompher de ses difficultés. Aujourd’hui, le système fonctionne davantage à couvert qu’à l’époque encore si proche où n’existaient de lycées que pour les garçons issus de milieux aisés, mais sa

finalité élitiste est toujours aussi forte. Cependant, rétorquera-t-on peut-être, il n’y a pas lieu de s’en plaindre : comme l’élite est l’ensemble des gens aptes à intégrer les enseignements

dont la valeur est universelle, il n’y a nulle contradiction entre le service public et sa sélection.

2. Enseignement artistique et citoyenneté démocratique

Le point de départ d’un enseignement démocratique est qu’aucune acquisition n’est possible sans la participation de l’élève à la constitution de son savoir. Et comme “

participer ” signifie apporter une part autant que prendre part, il est également requis que le milieu d’enseignement soit ouvert aux éléments personnels et concrets qui, parce qu’ils définissent

les enseignés à leurs propres yeux, puissent être pris en considération, et utilisés comme support d’une formation. “ Démocratiser ” ne signifie donc pas mettre un même bien à la disposition d’un

nombre croissant de gens. Cela signifie veiller à la distribution sociale des biens de sorte que l’individualité de chacun soit respectée et encouragée. Une société démocratique est une société

dans laquelle chaque personne peut bénéficier des ressources qui progressivement la constituent comme personne, de la naissance à la mort, et même dans la mémoire de ceux qui lui survivent. Or

c’est précisément cette conviction que les enseignements artistiques ont fait leur, et dont, en la pratiquant, même partiellement, ils démontrent pleinement la validité.

Eduquer, c’est mettre à la disposition d’un jeune des moyens qu’il peut effectivement utiliser afin de se développer. Cela exige plusieurs choses : de prendre en considération

la personnalité de l’élève, de trouver des supports et un rythme approprié pour introduire de nouveaux éléments, et de considérer l’élève non comme un simple destinataire passif, mais comme un

co-producteur de son éducation. Il n’y a rien de nouveau dans ces lignes. Depuis quasiment un siècle, de nombreux spécialistes de l’éducation ont abandonné l’idée, venue par exemple d’Helvétius

ou de Condorcet, que l’esprit des jeunes est un réceptacle, une coquille vide. Plus récemment, ils ont aussi abandonné l’idée qu’il suffit de laisser l’esprit d’un enfant se développer sans

entrave afin qu’il parvienne à maturité. Tout le monde s’accorde pour penser que l’éducation est une l’expérience où se “ combinent ” progressivement des éléments apportés par le maître et ceux

dont dispose l’élève. John Dewey, dont ces expressions proviennent, a poussé si loin la réflexion sur l’éducation que, dans une certaine mesure, il en a fait l’arbre dont toute sa philosophie de

l’expérience et sa théorie politique ne sont que des branches.

Parce que les enseignements en arts plastiques visent à placer les étudiants aux commandes de leur vie personnelle, et ce par la production de travaux partageables, ils ont une

valeur exemplaire, dont je vais maintenant parler.

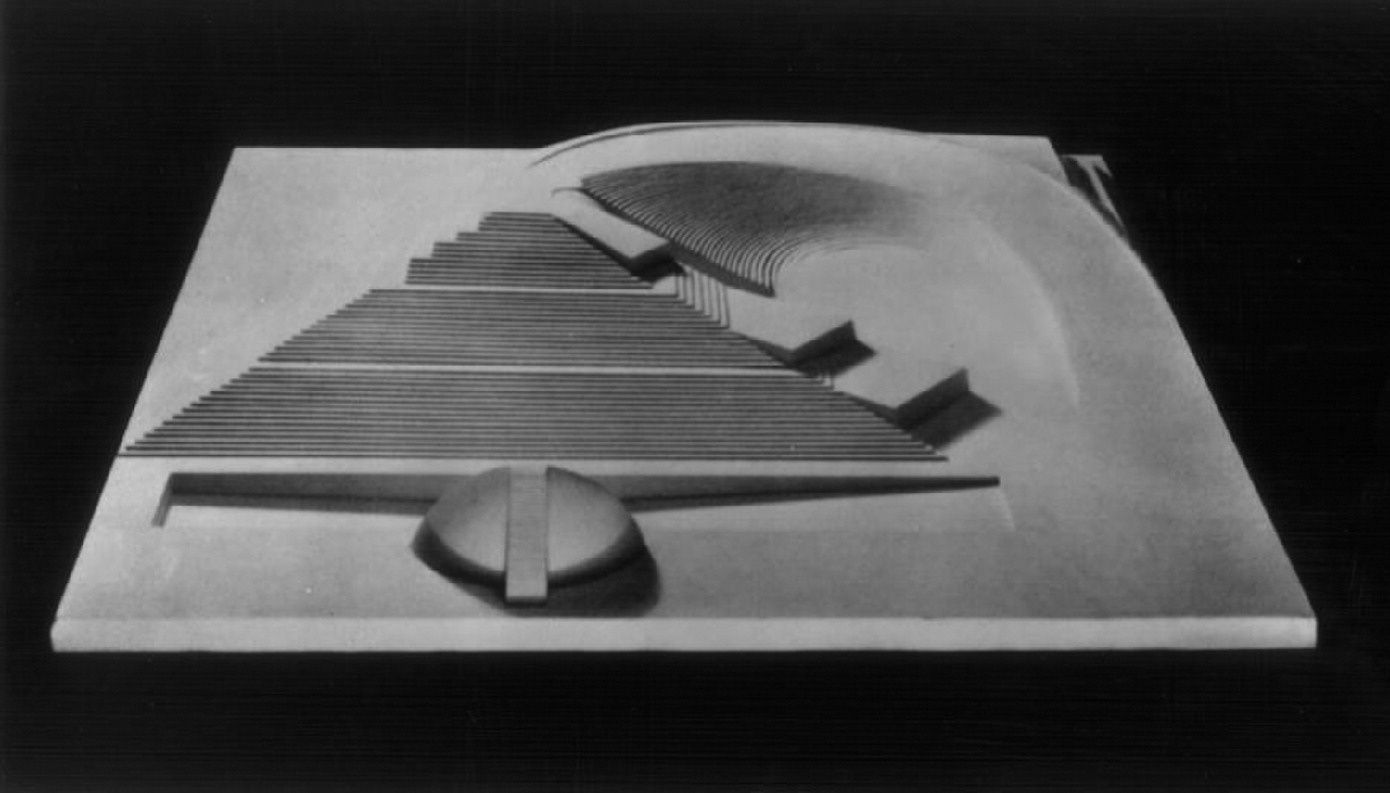

Tout d’abord, afin d’éviter un malentendu, il n’y a rien dans l’enseignement de l’art qui se dérobe naturellement à une instruction dirigiste. Par exemple, l’enseignement du

dessin au 19e siècle est dominé par l’idéal d’une rationalité technique. Cousin de la géométrie, le dessin est un art réputé susceptible de transcender la diversité des réalités sensibles. Dans

son Dictionnaire de pédagogie, Eugène Guillaume, dont les textes ont fourni les principes de l’enseignement du dessin dans les écoles de garçons en 1880, écrit les choses suivantes : “ Le Dessin

est Un ” ; “ Le Dessin est, avant tout, une science qui a sa méthode, dont les principes s’enchaînent rigoureusement et qui, dans ses applications variées, donne des résultats d’une incontestable

certitude. ” (C. Roux, p. 186) En outre, il faut instruire et dresser l’enfant rétif. Le dessin est une technique qui discipline la main et l’œil de sorte que ceux-ci entrent en accord avec “

l’essence ” des choses représentées, qu’ils se plient à leur structure. Loin d’être subversif ou créatif, le dessin enseigne l’humilité et la docilité, la maîtrise de soi et l’effort.

L’enseignement traditionnel du dessin est à la citoyenneté consensuelle ce que désormais l’enseignement des arts plastiques est grosso modo à la citoyenneté participative. Tels qu’ils sont

actuellement dispensés dans les écoles supérieures des Beaux-Arts, les cours d’art plastiques constituent l’enseignement général de la citoyenneté démocratique.

La scène se passe dans un atelier de peinture à l’école des Beaux-Arts de Luminy. Piotr Klemensiewitcz parle avec une étudiante italienne. Sa toile est punaisée au mur. Elle

représente un torse de femme nue en position de croix. Le fond est fait de couches croisées noires, épaisses et luisantes, tandis de le torse est traité de manière légère, par touches qui

laissent passer la lumière. La toile est en deux parties, coupée au cutter. Piotr Klemensiewitcz demande à son étudiante d’expliquer comment elle a entaillé sa toile, puis passe en revue avec

elle tous ses choix, les uns après les autres, en quête de motivations ; après quoi il attire son attention sur les éléments qui ne semblent pas procéder d’un choix, plaçant l’étudiante devant

l’impératif de se déterminer. L’étudiante dit qu’elle ne sait pas si sa toile est finie ou non. Elle demande plusieurs fois à son professeur ce qu’il en pense, et lui ne répond pas à cette

question. Une séquence presque identique se passe cette fois aux Beaux-Arts à Paris. Bernard Piffaretti et Sylvie Fanchon discutent avec une étudiante qui présente son travail dans la Galerie

gauche (la galerie qui est à gauche de l’entrée principale où les étudiants exposent leur travail quand ils le jugent abouti). Les mêmes questions sont posées : pourquoi, quelles motivations,

qu’est ce qui est revendiqué, est-ce revendicable ? Les questions concernant des éléments extérieurs au travail qu’on a sous les yeux sont quasiment tous empruntées à une étape antérieure du même

travail. Par exemple ; pourquoi avoir changé ceci pour cela, il existait tel moyen antérieurement, pourquoi ne pas l’avoir mobilisé cette fois-ci ? Aucune question ne porte non plus sur les

intentions ultimes dont ce travail ne serait qu’une étape (par exemple, pourquoi une crucifixion ? Pourquoi le choix du médium peinture ?) On ne parle que de fins-en-vue, de dispositifs et de

leur fonctionnement, de leur cohérence. Les motivations ne peuvent être exprimées que de manière rétroactive, au titre de cette revendication dont il a déjà été question. À tous les sens du

terme, le motif n’est pas préalable, mais consécutif au travail de la forme.

Tous les enseignants insistent sur l’obligation des étudiants à apprendre à faire des choix, à les assumer et à les défendre. Il refusent d’apporter des solutions ; ils ne

peuvent répondre aux questions dont les réponses forment en définitive l’axe autour duquel la valeur artistique se construit. Leur enseignement est complètement personnalisé. Philippe Richard,

qui enseigne à l’école des beaux-arts de Rouen, mentionne aussi l’importance d’enseigner “ à développer une expression plastique, une manière de voir et une manière de penser ; à apporter quelque

chose au dialogue artistique ou au monde. ” Tout ceci est parfaitement banal pour ceux qui fréquentent une école d’art. Pour quelqu’un d’extérieur qui y vient pour la première fois, tout ceci est

au contraire étonnant. D’ailleurs, comme en témoigne Philippe Richard, certains étudiants à leur arrivée sont eux-mêmes surpris du caractère personnel et individuel des relations avec leurs

enseignants, de l’intensité du dialogue à l’école, de la qualité d’écoute dont ils bénéficient et de la diversité de leurs interlocuteurs : “ Chacun compte pour un ”. C’est d’ailleurs parce

qu’ils peuvent s’attendre à un tel régime de communication interindividuelle que certains étudiants quant à eux renseignés cherchent à s’inscrire dans une école d’art. Philippe Richard explique

que l’école “ récupère souvent des gens différents ”, et Sally Bonn, professeur de philosophie à Luminy, que l’école peut jouer un rôle pour ainsi dire thérapeutique pour des étudiants qui n’ont

trouvé une place convenable nulle part. Elle mentionne d’ailleurs le fait que certains enseignants considèrent de leur devoir d’accueillir les égarés. En voulant entrer aux Beaux-arts, les

étudiants ne visent pas tous à devenir des artistes . Certains recherchent avant tout un milieu d’études plus libre, où ils puissent “ respirer ”, un moyen d’apprendre qui soit en même temps

formateur de leur personnalité.

De fait, si l’enseignement artistique est démocratique à beaucoup d’égards, c’est qu’il repose sur l’expérimentation. Car l’expérimentation est l’orientation que se donne une

pensée par rapport aux conséquences qu’elle a elle-même produites antérieurement. Elle ne se confond donc pas avec l’expérience. D’habitude, “ apprendre par l’expérience ” est tenu pour le

fait d’extrapoler à toute situation quelque chose qui s’est passé empiriquement dans telle situation précise : l’enfant se brûle en approchant son doigt d’une flamme et finit, croit-on, par

accéder à des idées abstraites (“ chaleur ”, “ brûlure ”, “ cause ”), ainsi qu’à une formule abstraite et générale (“ le feu brûle ”). Dans ce cas, l’expérience est conçue comme passive ; sa

valeur dépend uniquement du tremplin qu’elle offre pour parvenir à la généralité, à l’intellectualité. En revanche, la notion d’expérimentation fait entrer dans un pays théorique différent de

celui qu’a progressivement constitué l’empirisme sensualiste. Ici, la valeur d’un élément qui a été abstrait de l’expérience n’y dépend pas du tout de sa généralité, mais du degré auquel il

parvient à constituer le matériau d’une autre expérience, différente de la première, et nouvelle. Si la généralité possède une valeur, celle-ci est subordonnée à une fonction d’exploration plus

fondamentale. L’individuation résulte de l’enchaînement des expériences en une série ayant du sens pour la conduite de la personne qui en est le “ sujet ”.

L’expérimentation (en tant que facteur de l’enrichissement de l’expérience, ou de sa “ subjectivation ”), et l’individuation, sont donc deux aspects d’une même réalité

naturelle. Un individu et une société ne sont pas des substances, mais diverses phases de différentiation d’un complexe de transactions par quoi les éléments des entités interagissantes se

combinent ou s’excluent et, se faisant, acquièrent de nouvelles propriétés. Cette conception, dont la philosophie pragmatiste de Peirce et de Dewey a proposé la présentation la plus claire et la

plus convaincante, fait de la personne humaine le produit d’une histoire d’expériences continues les unes aux autres : “ s’individuer ” ne signifie ni intérioriser peu à peu les ingrédients

sociaux qui fabriqueraient une personne, comme Frankenstein fabrique sa créature, ni “ actualiser ” progressivement quelque chose qu’on aurait en soi dès la naissance. Penser la personne humaine

comme le résultat d’une individuation permet d’éviter les théories unilatérales qui considèrent, comme l’ont fait la métaphysique ou la psychologie rationnelle, la conscience comme première et

innée, de même qu’elle permet d’éviter les théories présentant l’homme comme le résultat d’une conformation aux conditions, ou d’un conditionnement. S’individuer consiste à se constituer

progressivement en un centre d’opérations à partir duquel sont menées des expériences. Ce qui est propre à l’homme n’est pas la dotation naturelle que serait la conscience, mais le fait qu’il

puisse retenir par le langage des aspects de son expérience afin de les remettre en jeu dans une direction qui n’est pas nécessairement dictée par la nécessité de la survie individuelle. Mais

qu’il puisse le faire n’implique pas qu’il existe une différence ontologique entre échapper au loup et résoudre un problème de chimie.

L’individuation est donc le résultat d’une certaine qualité de l’expérience, celle qui est propre à cette part consciente des conséquences d’une expérience qui peut ensuite

être utilisée comme plate-forme pour projeter des fins, comme hypothèse pour résoudre de nouvelles difficultés, ou comme matériau pour des expériences ultérieures. La “ croissance du soi ”

(Dewey) est donc identique à la série continue d’expériences qui forme la vie consciente. Ces explications très générales peuvent être précisées sur un point important pour l’art : afin qu’une

expérience puisse fournir le matériau d’une expérience ultérieure, il faut qu’elle produise objectivement des conditions de continuité. Si ma route est interrompue par un obstacle, il faut que je

fournisse un effort pour assurer la continuité interrompue de mes expériences, que je trouve un moyen concret de le franchir. Ce qui conclut cette expérience, n’est pas que j’imagine comment le

franchir, ou que j’en aie l’intention. Mon expérience de promeneur ne peut se poursuivre que si je trouve dans la situation qui est la mienne un moyen concret de transformer les conditions qui la

caractérisent, soit en agissant sur ma conduite, par exemple en contournant l’obstacle, soit en agissant sur les circonstances, par exemple en déplaçant des pierres, soit en trouvant un autre

chemin. La progression d’un travail artistique témoigne de cette redéfinition consciente, volontaire et permanente des circonstances dont relève l’expérimentation en général. Au même titre l’une

que l’autre, l’expérience et l’individuation ont donc toujours affaire à des éléments extérieurs qui peuvent selon les cas les nier, les favoriser ou leur résister. Par l’expérimentation, on fait

en même temps l’expérience de la cohérence d’une pratique artistique et l’expérience de la cohérence de sa personnalité. Le travail du voir s’institue en une relation au travail du geste. Ainsi

l’étudiant ajoute-t-il à son expérience ultérieure de nouvelles possibilités.

Alors qu’ailleurs, elle est toujours réputée privée, la réalisation de soi par la pratique acquiert ici une importance publique, dans sa genèse comme dans son exercice. Sally

Bonn regrette que le contact avec l’art ne soit pas plus précoce. Il fait défaut dès la première enfance. L’art, considéré comme un “ loisir ”, est marginalisé, et privatisé. Aujourd’hui comme il

y a deux siècles, on ne fait dessiner les petits enfants que pour leur apprendre à écrire. Du coup, l’école d’art devient un lieu où récupérer ce qui n’a pas été acquis. L’enseignement théorique

et général qui est dispensé dans les écoles d’art (et dont l’importance s’accroît depuis une dizaine d’années) est lui-même subordonné à la création d’une relation individuante à l’art, de même

que l’est l’enseignement technique. Par exemple Sally Bonn, qui estime fondamental le rapport au passé, élabore un projet pédagogique en faisant se rencontrer l’histoire de l’art, la connaissance

des codes artistiques passés, et un travail de la part des étudiants sur l’origine ou l’ancrage historique de leurs choix. Par contraste, dans la plupart des lieux d’enseignement, le facteur

personnel ne compte quasiment pas. Le personnel est confondu avec l’intime, réputé privé et impartageable — source d’inégalité, donc antidémocratique. Individualité et individualisme sont

confondus. Par exemple, il n’y a rien dans l’enseignement de l’écriture qui prenne en considération l’identité personnelle d’une écriture, rien qui puisse valoriser cette identité. De même, il

n’existe pas un seul aspect de l’enseignement de la parole qui, dans notre école, valorise ou fasse place à l’identité personnelle de la voix. Néanmoins les voix et les écritures varient d’autant

de manières qu’il y a de gens. En éducation, la considération donnée à la qualité personnelle de l’acquisition elle-même serait précisément la part de l’art : la calligraphie, le chant, la

déclamation, etc. Le point auquel cette part est absence de notre système scolaire ne signifie pas seulement que l’art n’est pas considéré comme “ faisant partie de la société ”. Cela signifie

plus fondamentalement que l’école est un système qui refuse l’individuation.

La prise en compte du facteur personnel est l’ingrédient essentiel d’un projet d’enseignement qui soit véritablement démocratique, non seulement parce qu’il permet le

développement d’une vision originale, mais, plus fondamentalement, parce qu’il est la condition de toute formation : seule une éducation assurant que l’élève participe personnellement au

déroulement de sa propre éducation est démocratique, car elle seule garantit que les moyens individuels de maturation et de développement soient fournis à chacun, quels que soient les besoins et

les inégalités de départ. Dans d’autres termes, l’enseignement de l’art est le milieu grâce auquel l’individualité d’un jeune peut se développer, de même que la démocratie devrait être le milieu

défini par l’utilisation de la force commune afin de répartir de manière juste les ressources d’individuation pour chacun. L’enseignement artistique occupe une position intermédiaire entre

laisser faire et conformer, entre laisser libre cours à une subjectivité et enfermer dans des règles. Ce qu’il produit n’est ni l’anarchie, ni un despotisme. C’est ce mélange très subtil entre la

dette aux générations antérieures et l’individuation qu’on appelle démocratie, ce système socio-politique dotant les individus des moyens concrets de devenir des individualités.

Il ne faudrait pas interpréter ce bref tableau des relations maîtres/élèves dans les termes d’une paix de bergers d’Arcadie, paisibles et satisfaits de leur sort. Il y a au

contraire quelque chose d’intransigeant et une grande dureté dans l’injonction au face-à-face avec eux-mêmes que les étudiants doivent sans cesse endurer. S’ils trouvent effectivement dans

l’école une attention qu’ils n’ont rencontrée nulle part ailleurs (ce qui explique qu’après y avoir passé cinq ans, ils ont parfois du mal à la quitter), ils y trouvent aussi une exigence de

justice et de justesse souvent impitoyable. On ne peut pas perfectionner ses activités si on ignore le ressort personnel de son activité en jeu. Philippe Richard explique que bien qu’il n’y ait

pas de sélection à la fin de la première année, un tiers environ des étudiants abandonne. Il insiste sur le fait que ceux-ci sont ramenés sans répit face à eux-mêmes, sommés qu’ils sont de dire

ce qu’ils pensent eux-mêmes, et ce qui constitue leur identité : “ Il faut oser, dit-il, il faut se mettre en danger ”. La pratique artistique s’éprouve dès les années d’étude comme un “ travail

sur soi ”, un terme qui revient sans cesse. Konrad Loder, qui enseigne à Reims, explique qu’il tente de pousser chaque étudiant vers un point extrême, “ vers la mise en cause et l’exploitation

optimale de son projet ”. Philippe Richard insiste sur le fait que les étudiants doivent apprendre à agir en fonction de ce qui les constitue en propre, ce qui fait que leurs problèmes personnels

sont d’une manière ou d’une autre rejoués par leur travail, donc présents, et sous les yeux. Et Philippe Rousseau, qui enseignait le dessin, explique qu’il tâchait de montrer à ses étudiants “ ce

qui leur appartient vraiment ”, “ de les aider à aimer ce qu’est leur propre écriture ”.

Florence Chevallier enseigne également à Rouen. Elle mobilise volontiers une approche psychanalytique pour expliquer le travail sur soi que les étudiants doivent fournir. Parmi

les tâches qu’elle s’impose dans son enseignement, il y a la traque des positions et questionnements qui permettent aux étudiants d’éviter la confrontation avec eux mêmes, comme le font par

exemple les questions purement techniques, toujours impersonnelles, les questions portant sur les références d’un travail, sur son thème ou son objet (sur quoi tu travailles ? quelles sont tes

références ?) ; comme le fait aussi la croyance en “ l’immédiateté de la chose produite ”. Beaucoup d’étudiants croient en effet au départ que “ la simple mise en acte d’une pensée donne de l’art

”, qu’il suffit de réaliser l’idée qu’on a dans l’esprit afin de faire une œuvre. C’est pourquoi ils croient aussi que l’école va enfin leur permettre de s’exprimer librement. Liberté,

authenticité et immédiateté sont mises dans le même panier. Ce que montre la pratique artistique au contraire, c’est que la suppression des entraves à liberté ne garantit en rien la liberté. La

liberté est celle de l’action ; elle est coextensive à l’histoire que constitue peu à peu l’approfondissement assidu, souvent ingrat et solitaire, d’un travail. Pour Florence Chevallier, le but

n’est pas de former des artistes accomplis, mais de contribuer à ce que “ les individus soient plus conscients, plus éveillés, plus maître de leur destin, qu’ils parviennent à échapper à

l’emprise des dogmes communs ”. Il s’agit de “ construire sa liberté ”. Pour cela, les “ masques ” doivent tomber, non par souci d’authenticité, mais en vue d’une responsabilité et d’un partage,

dont ses diptyques photographiques témoignent aussi. Le critère de l’individuation est si incontournable qu’il constitue souvent la variable la plus qualifiante en matière

d’art. Ce critère importe par exemple en ce qui concerne la réussite au concours qui détermine l’entrée dans une école supérieure des beaux arts, ainsi que lors des sélections qui s’opèrent tout

au long de la scolarité. À Marseille-Luminy, environ 500 candidats se présentent chaque année. 80 sont retenus. À la fin de la première année, qui est une année de détermination, difficile,

lourde et exigeante, entre 10 et 20 élèves abandonnent. Il en reste 35 en troisième année. À Rouen, un tiers des étudiants abandonne au bout de la première année, et la moitié de ceux qui restent

est congédiée à la fin de la deuxième année. Il reste une petite vingtaine d’étudiants en quatrième année. Les abandons auxquels les étudiants sont contraints ou auxquels ils se décident

eux-mêmes sont souvent relatifs à un questionnement relatif à l’individuation : l’élève a-t-il “ quelque chose ” ? Ce “ quelque chose ” pourra-t-il se développer ? Les critères sont toutefois

nombreux. Ce “ quelque chose ” n’est pas ineffable, il est subtil et composite. Il se caractérise autant par ce qu’une personne a en elle que par sa volonté d’acquérir quelque chose de nouveau.

Comme le dit Philippe Richard, “ il faut vouloir faire plus que remplir le contrat ”. Le concours d’entrée de l’école de Luminy comporte actuellement trois épreuves : une dissertation en 4h à

partir de documents, une épreuve plastique fondée sur l’interprétation et l’observation d’un objet, et un entretien entre le candidat qui présente son dossier et un jury composé de trois

personnes. Sally Bonn explique qu’avec la lucidité que donne l’habitude, et malgré un risque incompressible d’erreur, on sait très vite qui va marcher ; les jurys sont attentifs, dit-elle, à

l’énergie intérieure des candidats, à l’ampleur de leur curiosité, à leur ouverture sur l’art, à leur capacité d’analyser des formes, également au discours qu’ils tiennent sur eux-mêmes et à leur

capacité à le faire partager. Philippe Richard pense aussi qu’on peut évaluer les possibilités des étudiants grâce à des qualités personnelles, comme “ des convictions très fortes, le désir

d’utiliser son projet afin d’amener le spectateur là où l’on veut ”, une forme de don de soi. Yves Michaud remarque à plusieurs reprises dans son livre que la motivation des étudiants est aussi

essentielle. Les galeristes ont d’ailleurs la même exigence.

L’ensemble de ces traits n’est pas exclusif d’une personnalité artistique. Tout enseignement pourrait valoriser les qualités conduisant à conclure un contrat entre ce qu’on

fait et qui on est. Tout enseignement pourrait aussi montrer, en fonction de sa spécialité, que ce qu’on fait détermine qui on est. Que l’enseignement artistique ne puisse déroger à ces deux

aspects, alors que tant qu’autres enseignements n’en dépendent en rien, est éclairant.

En outre, ce qui constitue une personnalité artistique est un “ regard ”. Un regard et un point de vue sont deux choses différentes, comme le sont la pluralité et la diversité.

Le second est une variante de la relation générale du voir qui s’établit entre un sujet et un objet présupposé réel, tandis que le premier est le réel que produit une rencontre entre un sujet et

un objet. Tout “ regard ” est donc aussi bien personnel que créatif. Sally Bonn précise par exemple que la seconde épreuve du concours d’entrée n’est pas évaluée suivant le critère de la capacité

technique, mais suivant “ le regard que le dessin propose ”. En matière d’art, le “ regard ” est trifonctionnel : il est lecture d’œuvres, lecture des choses extérieures, et faire lire. En effet,

un regard qui ne se communiquerait pas aurait peut-être une qualité subjective, mais il ne pourrait participer à l’exploration plastique de l’expérience, il ne pourrait avoir aucun statut

artistique et n’être apprécié par aucun critère esthétique. Cela aussi est pris en considération : alors que le fait d’être partagé ou pas n’ajoute rien à un “ point de vue ”, en art, la validité

d’un regard dépend de sa latitude à convertir le regard d’autrui, à le rallier à sa cause, à l’entraîner sur sa pente, à l’enrichir. Le “ regard ” n’est pas seulement une force de lecture, il

doit être aussi une force de conviction.

Le regard se travaille par la pratique et par l’attention visuelle. Florence Chevallier, constatant que les étudiants en général ne voient rien, tente de développer “ leur

acuité au visible ”, à “ cadrer ”, par exemple en sortant avec eux en promenade faire des photographies. La comparaison entre leurs clichés et les siens est toujours instructive. Alors qu’en

général, les leurs sont assez vides, les siens montrent une forme d’engagement, un cadrage, un choix, un primat de la structure, un travail avec la lumière (pas sur la lumière), des contrastes et

des reflets, une cohérence entre les prises de vue aussi, bref, un regard, cette manière éminemment personnelle d’aller vers ce qui s’avère en définitive le point le plus réel, parce que le plus

ouvert à la pluralité des regards.

Le travail continu du regard s’exerce dans le cadre d’un premier “ projet ” artistique et personnel, que les étudiants élaborent au cours de leur troisième année, qui est

traité en un an. Le second est développé au cours de la cinquième année, celle du diplôme. Son objet, souvent un prétexte, est surtout un tremplin pour la progression d’une démarche et sa mise à

l’épreuve. La capacité d’aboutir et de prononcer un aboutissement, est déterminante. À bien des égards, l’enseignement artistique suscite l’expérience de cette autonomie dont les philosophies de

la citoyenneté ont fait un principe : produire, juger, valider, ou recommencer autrement.

3. Constituants artistiques, esthétiques et éthiques de l’enseignement de l’art.

Quel est alors le rôle de l’enseignant, quelles sont ses qualités ? La relation d’enseignement est une relation artistique dans laquelle s’expriment les éléments à la fois

plastiques, humains et éthiques de la relation artistique en général. Les récits d’enseignement ne sont pas différents des récits de création. La logique de la transmission et celle de

l’exploration des virtualités du monde dont tout art témoigne sont les mêmes. La position de l’enseignant est difficile à tenir, puisque celui-ci doit pour ainsi dire prêter sa compétence

d’artiste à ses étudiants, sans faire lui-même œuvre.

Florence Chevallier s’était fait une idée romantique de l’enseignement. Elle l’abandonne pour entrer au “ service du projet des étudiants ”. Désormais, elle définit son travail

comme le fait “ d’accompagner des choses qui lui sont étrangères ”. Sally Bonn remarque que les enseignants-artistes ont un devoir et un désir de transmettre, non tel genre ou style artistique,

mais la faculté même de développer une vision singulière ou, du moins, de proposer pleinement une vision. L’originalité ne consiste pas à faire advenir quelque chose de complètement nouveau, mais

à développer un regard individuel sur une chose commune. L’enseignant “ accompagne ” (terme récurent) l’étudiant dans chaque étape de son projet. C’est là sa tâche principale : apprendre à un

élève à élaborer un projet et le mener à son terme. Philippe Richard explique qu’accompagner signifie “ comprendre ce qui est en train de se faire, déceler l’origine du travail en identifiant son

objet, appréhender ce que parfois l’étudiant n’a pas encore compris lui-même, et lui faire prendre conscience de l’intérêt (ou de l’absence d’intérêt) de son travail en cours ”. Le regard qu’il

propose est spécialisé, ce qui n’exclut pas, dit-il, qu’il puisse se tromper. Le matériau par rapport auquel l’enseignant intervient est donc fourni par l’étudiant. Ce matériau est une étape de

son travail.

Un bon enseignant ne se définit donc pas par le fait qu’il apporte une solution à l’étudiant, mais par le fait qu’il lui propose des expériences lui permettant de trouver des

alternatives à ses choix, de voir les choses autrement, de déceler une erreur et, éventuellement d’y remédier. Une simple demande de légitimation de sa part produit une critique suffisante pour

que le lien affectif qui rattache l’étudiant à ce qu’il fait soit mis en cause. Caroline Gros compare l’accompagnement qu’assurent les enseignants à la maïeutique : leur intervention est destinée

à faire “ accoucher ” le projet, à aider l’étudiant à accomplir ce que son projet recèle. Contrairement à la géographie moniste des options et des intérêts propres à la position républicaine, la

géographie propre à l’enseignement artistique est composée d’autant de fins qu’il y a de démarches, de projets, de personnes en construction.

Afin que la position qu’assume l’enseignant face à l’élève soit analogue à la position d’une œuvre face à un public, il faut que le premier possède un savoir artistique et

esthétique aussi bien qu’éthique : artistique, au sens où il existe une “ compétence d’artiste ” face à la création, esthétique au sens où il convient de proposer un regard exercé à la critique,

et éthique au sens où l’enseignant, si accompli qu’il soit comme artiste, s’interdit d’utiliser les matériaux de sa propre recherche dans la conduite de la recherche de ses élèves.

Le maître qui est tenu pour le représentant d’un savoir “ universellement ” valable est un modèle. Celui qui accepte de se borner à régler le rapport entre une personne et le

développement individuel de son travail est un intermédiaire doublé d’un arbitre. Il se fait un devoir de n’utiliser que les matériaux dont l’élève dispose ou qu’il cherche à acquérir, et même de

l’aider à constituer sa grammaire personnelle s’il n’y parvient pas seul. Cette exigence est suffisamment rare dans notre société si friande de disciples et de clones qu’elle vaut la peine d’être

notée. On en forme aussi dans les écoles d’art, bien sûr, mais sans gloire, et sans lendemain. Alors que, dans toutes sortes de domaines, notamment universitaires ou politiques, le fait d’être un

disciple procure un grand avantage en termes de poste, de reconnaissance ou d’avancement, dans le domaine des beaux-arts, c’est s’enterrer vivant. Tous les artistes enseignants avec lesquels j’ai

parlé insistent sur ce point : le pire serait de prendre les élèves en otage de sa propre création, de les inciter à se développer dans un sens qui assure à l’enseignant des relais de

prolongement et de reconnaissance, d’en faire le public vassal et docile qui, ailleurs, a fait défaut.

Piotr Klemensiewitcz explique que la zone où se situe son enseignement est “ une zone d’ombre ”. Par cette expression, il désigne une zone n’appartenant à personne, étant dans

la mesure du possible indéterminée, aussi bien à l’égard des motivations subjectives de l’étudiant qu’à celui du monde artistique de l’enseignant. Cette zone est un lieu d’échanges et de

dialogues. Rien de strictement privé ne s’y exprime ; ce qui se dit, se montre et se fait dans l’atelier est dans la relation entre enseigné et enseignant. C’est là que s’expérimente l’importance

de l’objectivation. Comme je l’ai dit plus haut, l’objet du jugement esthétique n’est ni la chose en elle-même, ni ce que ressent le sujet, mais la rencontre entre l’objet et le sujet. Cette

rencontre n’a rien d’automatique. Le spectateur comme l’œuvre doivent la mériter. Or cela s’enseigne.

Peut-être pensera-t-on que l’art suppose une technique dont l’apprentissage repose quant à lui sur une instruction classique. Ce n’est pas le cas. Au cours des études d’art, le

rapport de l’étudiant à la technique est également un élément de la construction de sa liberté. Le fait que l’habileté technique s’acquiert en même temps que se développent l’acuité visuelle,

ainsi que le savoir théorique et historique qui permet l’identification des formes, est déjà présent chez Léonard de Vinci, chez Vasari, Zuccari et Alberti : l’affinement du trait (ou dessin

extérieur) dépend de l’affinement de l’image mentale du tableau qui se forme dans l’esprit du peintre (son dessin intérieur). Ces deux images sont indissociables.

J’ai déjà mentionné le fait que l’acquisition technique n’est pas une fin en soi. Il ne faudrait pas en déduire que la technique est un simple moyen, qui plus est accessoire,

superficiel ou subordonné. Elle offre au contraire des ressources pour définir une démarche, et pas seulement pour la réaliser. Konrad Loder, qui enseigne l’informatique et l’infographie, admet

que 90 % du travail qu’il fait avec ses étudiants concerne des problèmes techniques. Afin de commencer à les dominer, c’est un métier qu’il faut apprendre. La transmission qu’il assure des

techniques requises est cependant appliquée au traitement d’un questionnement plastique : de quelle manière un plasticien peut-il gérer un ordinateur ? Comment enseigner le volume avec une

matière ? Quels usages non informaticiens de l’informatique peut-on découvrir ? Comment par exemple parvenir à faire se déplacer un objet d’un écran d’ordinateur à l’autre ? Comment parvenir à

faire tomber l’objet sur l’écran lorsqu’on renverse le moniteur ?

Il n’y a jamais de réponse purement technique aux questions que pose la valeur de l’art. Cependant, même si aucun savoir-faire technique ne peut aboutir par lui-même à une

œuvre d’art, il n’y a pas d’art sans compétence technique. Même une œuvre où ne se montre pas cette compétence assume le passé technique, ne serait-ce que pour le dépasser ou en nier la

pertinence. La grande majorité des artistes sont passés par une école d’art et beaucoup ont commencé par dessiner et peindre, avant de trouver leur médium. Le point important, c’est que la

pratique artistique est par elle-même la négation du rapport de moyen à fin qu’on situe souvent entre art et technique, (donc entre l’idée et l’outil, entre l’âme et le corps). Comme tous les

autres éléments dont il a été question plus haut, la transmission d’une compétence technique peut tout à fait échapper à ce rapport de moyen, et contribuer, au même titre que tout autre

enseignement, à former des personnes participantes, non des personnes consensuelles.

Cette idée est assez ancienne. Eugène Guillaume pensait la technique du dessin comme une discipline, un apprentissage de la docilité et une vénération du passé, ou du donné. À

l’encontre de cette position, le philosophie et peintre Félix Ravaisson avait plaidé pour que dans les écoles, les acquisitions techniques soient subordonnées au développement de la sensibilité

des élèves envers l’équilibre et la structure des objets que le maître aurait placés sous leurs yeux. Dans son texte intitulé L’Art à l’école (1879), il avait montré comment toute formation

artistique, au lieu de tronçonner le réel en constituants distincts et séparables, pouvait être prodiguée à partir d’une recherche de cohérence et d’unité : par exemple, une œuvre, une histoire,

le projet d’une personne qui apprend, et non, la couleur, la figuration classique, la faculté d’imiter. Pour ce propos, il n’est pas anodin que Ravaisson se soit inspiré non du discours des

Lumières et du républicanisme, mais de l’humanisme de la Renaissance, notamment de Léonard de Vinci. La réforme de Jules Ferry rejettera le projet de Ravaisson au profit d’un enseignement de

l’art professionnellement utile (notamment pour l’industrie), scientifique (du fait de sa parenté avec la géométrie), et rationnel (grâce à sa généralité et à l’adhésion de bon sens qu’il

suscite).

Bernard Piffaretti, qui enseigne aux Beaux-arts à Paris, juge aussi que la maîtrise technique est une réponse à un besoin du travail ou à une phase d’un projet, pas sa

condition. L’acquérir comme l’un des éléments permettant d’élaborer une démarche est plus facile et plus significatif que chercher à l’acquérir pour elle-même. Sally Bonn précise également que la

maîtrise technique est l’un des critères les moins importants pour sélectionner les candidats à l’entrée des Beaux-Arts. Pour Piotr Klemensiewitcz, c’est en chemin que se perfectionne la

technique, au fur et à mesure que se précisent les besoins internes au travail en cours. Commencer par la technique, c’est enfermer les possibilités de développement du travail dans un style. Il

en va comme de l’écriture : la rime, la prosopopée, le dialogue, le récit, sont des techniques inséparables d’un style de discours. La position de la main droite par rapport aux cordes d’une

guitare détermine un style musical particulier. Aucune technique n’est neutre, chacune a son histoire et son système de différences par rapport aux autres techniques. Chez un artiste, on ne

devrait pas pouvoir trouver un style, mais seulement des relations aux styles existants. D’ailleurs, si l’on introduisait l’idée de l’historicité des techniques (ou méthodes) par exemple dans

l’enseignement de la physique ou des mathématiques, les voies permettant d’acquérir une compétence dans ces domaines deviendraient tout à coup plurielles, et l’élitisme — qui suppose comme je

l’ai dit une seule fin, un seul moyen, et des inégalités entre les gens pour atteindre cette fin — pourrait régresser.

L’art et la technique ne s’opposent pas comme le personnel et l’impersonnel, le particulier et le général, l’original et le reproductible. La distinction importante est celle

qu’on peut faire entre la technique en vue d’un résultat reproductible et la technique comme maîtrise d’un geste en vue d’une invention, ou comme “ vitesse ” (Alain Séchas). Dans une certaine

mesure, la technique qui compte pour l’art est une innovation technique. Pour les vitraux de Conques, Pierres Soulages a passé des mois auprès de verriers afin de trouver la bonne lumière. Le

verre qu’il a utilisé était nouveau. La maîtrise technique s’acquiert, non comme un moyen pour parvenir à réaliser une fin fixée d’avance, un projet personnel, une vision spirituelle, mais comme

l’un des ingrédients qui participent à la conduite du travail engagé. C’est pourquoi beaucoup d’enseignants s’opposent au système toujours prédominant de l’atelier et pensent que, dans l’idéal,

les étudiants devraient explorer tous les médiums et les techniques que l’école propose. Pour cette raison, Yves Michaud, lorsqu’il était le directeur des Beaux-Arts de Paris, avait fortement

plaidé pour l’assouplissement du système de l’atelier. Jean-Marc Bustamante qui enseigne à l’école des Beaux-arts de Paris, conseille aussi à ses étudiants d’explorer tous les ateliers, et de

lutter contre la tendance qu’ils ont de se spécialiser afin acquérir très vite une visibilité, et à se vouer à la technique apparemment la plus prometteuse, comme semble l’être aujourd’hui le

projet multimédia.

Les modernes avaient affirmé qu’on pouvait transposer la plastique et le travail des formes d’un médium à l’autre, (peinture, sculpture, poésie, musique), que la forme pouvait

être appréhendée pour elle-même, au titre d’un langage ou d’un vocabulaire, en vertu de sa logique, et indépendamment du processus de production matériel qui permettait de la rendre visible. Le

lien entre les techniques et les normes esthétiques a continué de s’assouplir au point que désormais, une démarche artistique ne peut plus se concevoir sans l’acquisition d’une autonomie dans le

choix d’une maîtrise technique et d’une pratique artistique. Cette tendance est parfois relayée par l’organisation des enseignements elle-même. Par exemple, l’école des Beaux-Arts de Rouen a

complètement supprimé la division des enseignements en disciplines (graphisme, peinture, design, photo, etc.) et n’est plus composée que d’un seul département où interviennent diverses équipes

pédagogiques. À Luminy, les enseignants forment des équipes de trois personnes dont chacune conduit un atelier pluridisciplinaire. Il est en outre fréquent que les artistes enseignent autre chose

que la technique qui leur est la plus proche : le peintre Carlos Kusnir a créé à l’école d’Avignon un groupe qu’il appelle “ les petits cercles de voyageurs ” où l’on lit et commente des textes

d’artistes, le sculpteur Konrad Loder enseigne l’infographie et l’informatique, le peintre Didier Mencoboni s’occupe d’un groupe d’étudiants spécialisés en vidéo, le peintre Philippe Rousseau

enseigne l’histoire de l’art, et ainsi de suite.

De contraignante ou impensée qu’elle était dans le passé, la technique fait désormais pleinement partie du domaine de juridiction propre au libre-arbitre, et à

l’expérimentation. Ailleurs, sans doute pourrait-on montrer combien il serait fructueux et “ démocratisant ” d’envisager la technique, non sous l’angle de la domination, mais sous l’angle d’une

activité innovante. Aujourd’hui, la présence sociale des nouvelles technologies y invite fortement. Le rapport entre l’art et la technique ouvre la voie vers une désélection des options que

l’époque hiérarchise.

En conclusion, qu’une situation d’enseignement puisse être analogue à cette situation de validation publique à l’occasion de laquelle s’instruisent l’une par l’autre et

s’ajustent l’une à l’autre la temporalité d’une personne et la temporalité d’une société, c’est ce dont témoigne l’enseignement artistique. Alors qu’un régime consensuel prétend incarner toute

trajectoire d’individuation, un régime participatif les pluralise. Alors que le premier impose un choix, le second fait transformer le choix qui s’impose en un choix personnel qu’on impose.

L’enseignement artistique forme autant à l’art qu’à l’appréciation esthétique. Il prépare aussi bien à tout ce que met en jeu le fait d’élaborer un projet et de l’accomplir,

qu’à la transformation d’un simple point de vue en un regard, d’une opinion privée indiscutée en une opinion publique qu’on met à l’épreuve ou qu’on teste, d’une idée collective en une idée

commune. C’est pourquoi l’individuation par la participation expérimentale que favorise l’enseignement artistique est en définitive productrice d’inter-objectivité . Dans une école démocratique,

l’enseignant montre à ses étudiants comment produire des travaux de sorte qu’il y ait dans la direction qu’ils donnent à leur travail une place pour autrui, comment élaborer un regard sur leur

travail qui puisse se tenir en compagnie du regard de l’enseignant et, plus généralement, de l’appréciation d’autrui. Ce faisant, il n’initie pas à la “ gestion des conditions de réception ”,

comme le feraient des spécialistes en marketing. Il initie au souci de la transmission. Seul un résultat partageable est validable.

/image%2F0549945%2F201304%2Fob_e3d0d23d87b248e382aefac8dd06e764_p1020420.jpg)